【园本研修】直击教研现场,共探高效互动—教师对幼儿行为的记录与思考

直击教研现场,

共探高效互动

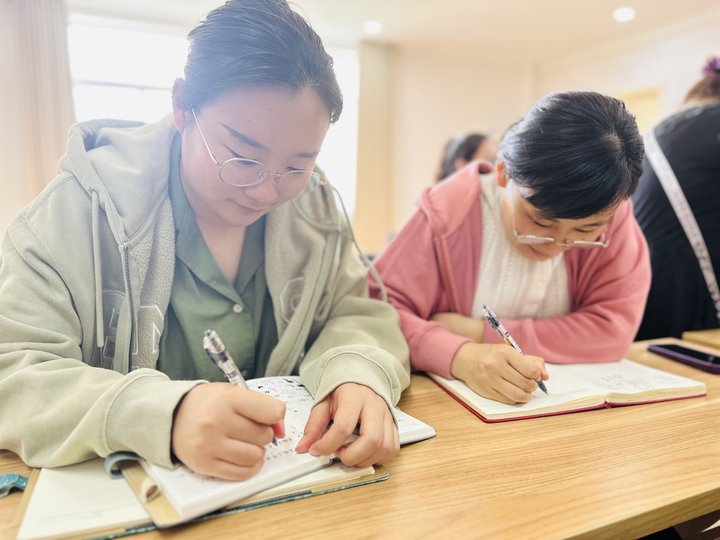

教育部印发的《幼儿园保育教育质量评估指南》中指出:重视幼儿通过绘画、讲述等方式对自己经历过的游戏、阅读图画书、观察等活动进行表达表征,教师能一对一倾听并真实记录幼儿的想法和体验。为此,江东幼儿园于11月24日开展了案例分享:教师对幼儿行为的记录与思考的研修活动。

案例分析

【小班组】

幼儿开火车去如厕,成成排在婷婷后面,“火车”刚开动,成成就去扯她衣服上的带子。婷婷回头小声说:“不要拉我的带子。”但成成不停。婷婷嘟起嘴生气地说:“你干嘛老是拉我的带子。”成成不看她,低头往前走。婷婷一转身,他又去拉。婷婷大喊:“不要拉我带子了!再拉我去告诉老师。”成成赶快跑进厕所,婷婷则走到张老师身边说:“老师,成成拉我带子。”张老师正要去活动室放幼儿的衣服,说:“你快去解小便。”婷婷转头看到李老师又说:“老师,成成拉我带子。”李老师一边帮幼儿挽袖子一边说:“你自己跟他说。”婷婷走进卫生间里,一把拉住成成的裤子,不让他小便。

教师分析:婷婷先是试图自己处理与成成之间的冲突,多次警告成成无效后才去告诉老师。谁知,两位老师都采取了忽视的态度。于是,婷婷采用了“以其人之道还治其人之身”的方式来对付成成。显然,教师的“不作为”一定程度上导致了婷婷和成成之间冲突的升级。可见,教师对幼儿之间的冲突绝不能“视而不见,听而不闻”,而应及时介入,妥善处理。如在婷婷告状后,可将成成请过来,引导他换位思考:“如果别人总是拉你的衣服,你会感觉怎样?”这既能使成成意识到自己的错误,又能化解婷婷心中的不快。

【中班组】

女孩佳佳和两个男孩各自选了一辆汽车。苗苗和乐乐也想去玩汽车,但已没有多余的汽车了。他们看到车开得很慢的佳佳,就去拉她的衣服。佳佳哭喊着:“是我先来的,是我的。”但她最终还是被苗苗和乐乐从汽车上拉了下来。她哭着对老师说:“苗苗和乐乐抢我的汽车,不让我玩。”这时,苗苗已经坐进车里,乐乐在后面推。老师走过去问:“你们为什么不让佳佳玩汽车?”乐乐怯生生地说:“不是我不让,是苗苗不让。”苗苗低着头,两只小手紧紧地握住“方向盘”。老师略有生气地说:“你们两个不能去抢别人的玩具,更不能去拉她,小朋友们应该互相爱护……好了,是佳佳先来的,应该让她玩。”苗苗不情愿地从车上下来,佳佳一步跨上去,破涕为笑,指着自己的衣服说:“我妈妈给我买了新衣服,扯坏了还有一身。”老师笑了笑:“苗苗和乐乐也很想玩汽车,你玩一圈就换他们好吗?”佳佳爽快地点头同意。苗苗和乐乐马上让开地方,佳佳快速地转了小半圈,主动下来把车让给了苗苗和乐乐。

教师分析:幼儿园的玩具谁先拿到就谁先玩,这是师生默认了的规则。苗苗和乐乐明知那辆汽车是“属于”佳佳的,但他们还是去抢。在他们看来,拥有汽车的乐趣远大于遵守先来后到的规则。四五岁的幼儿道德认知和道德情感存在一定的脱节,处于“快乐的损人”时期。由于苗苗和乐乐知道抢车(损人)是不对的,所以当教师介入时他们显得有些胆怯。但是教师在处理冲突时“说教”的味道过浓,且仅仅是提醒幼儿遵守游戏规则。类似于这样的介入方式真的有助于幼儿冲突的解决吗?下一次佳佳再遇到类似的事情该怎样处理?苗苗和乐乐是不是就不再“抢”同伴的玩具了?这些是值得我们深思的地方。

【大班组】

在自主游戏环节中,老师引导幼儿自主探索呼啦圈的玩法,提出开放式问题:“谁能用呼啦圈变出有趣的玩法?”孩子们都能积极参与,一同探索呼啦圈有趣的玩法。

教师分析:老师始终把幼儿体验放在前,老师观察在后,并给予指导,及时鼓励幼儿。自由探索到合作探索的过程都趣味十足,幼儿参与的积极性很高,在展示的过程中不知不觉发展了钻、跳等能力,活动中又隐含着秩序、规则、合作等这些幼儿值得获得的体验与经验,体现了以“幼儿为主体”的理念。

总结

游戏是幼儿的天性,又是幼儿的基本活动,婴幼儿早期发展的6年是人各器官逐渐成熟,各类功能逐渐发展,各种习惯逐渐建立的过程;更是脑部神经连接最丰富、最活跃的几年。游戏之后的表征正是实现游戏目标最高途径,表征是儿童经历四次反思,在不断反思中逐步实现幼儿认知、交往、语言、艺术、体能、社会情感、价值观、习惯、规则等方面发展。表征不是单独追求画的像不像,而是表达游戏故事的。但是画的好一定对表征有百益而无一害。表征里一定要有故事情节,孩子讲起来才有内容,希望我们能帮助孩子用画笔点醒游戏的梦,让孩子在游戏表征中有反思,让表征实现游戏的价值。

相信通过本教研活动,每一位老师有了自己的收获与思考,同时也为我们的教学工作积蓄前行的力量,让我们在教学教研的路上,携手前行!

~ END ~

微信扫一扫

关注该公众号